庆祝建党百年,上海歌剧院原创歌剧《晨钟》再度唱响

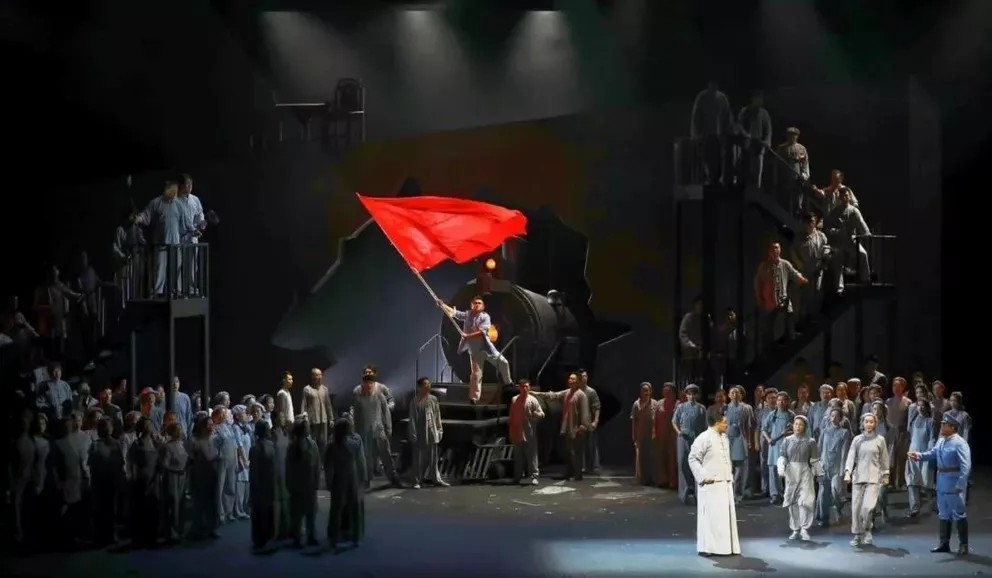

作为庆祝建党百年上海首批重点文艺创作项目,由上海歌剧院历经四年多创作与打磨的原创歌剧《晨钟》,于4月17-18日再度亮相上海大剧院的舞台。4月17日晚,经过多次舞台历练与建议吸纳,修改后的《晨钟》在著名指挥家许忠的执棒下,韩蓬、徐晓英等优秀青年歌唱家们的演绎下,如期登临舞台,获得满堂喝彩。

精益求精 每次登台都有新的精彩

自去年两轮演出之后,上海歌剧院与作曲家许舒亚、编剧姚远、导演熊源伟等《晨钟》的主创们不放过每一个有建设性的意见。而同时作为歌剧院院长与该剧指挥的许忠,更对新一版舞台呈现进行综合把控,保证戏剧与音乐的相得益彰,让一度创作与二度创作的衔接更加顺畅。

短短5个月内,从剧本整体结构的持续打磨,到唱段中的遣词用句、对人物语言背后的情感揣摩都做了更为细致的梳理和修饰。重要唱段的重新修改,以及编曲与配器上的调整,通过戏剧性、交响性的加强,让整部歌剧有了更佳的音乐质感。

而导演熊源伟通过舞美场景与舞台调度的微调,总能以最小的改动达到更好的呈现。最终,《晨钟》在许忠的指挥棒下,让观众在更为流畅的故事发展与更为真实的情感表达中,感受到音乐与剧本的高度一致——触动心灵的震撼。

传承红色基因打响上海红色文化品牌

上海是中国共产党的诞生地,有着深厚的红色根基和红色记忆。在庆祝中国共产党成立一百周年之际,作为有着红色基因、以“传承红色基因、讲好红色故事”为己任的上海歌剧院,希望通过歌剧这门世界语言讲述建党历史、革命故事,打磨一部艺术性、思想性、观赏性兼顾的原创力作。

艺术化重温第一代中国共产党人初心与践行的《晨钟》,将李大钊、陈独秀为代表的中国共产主义先驱,喻为醒民众、唤黎明、振中华的“晨钟”,展现他们为民族探寻真理、为共产主义慷慨赴死的革命精神与伟大品格。

无论从题材选择到歌剧剧本的创作与修改,从人物戏剧形象与音乐形象的设计与统一,从历史背景到艺术化表达的考证与研究,从初立舞台到几番研讨与打磨,上海歌剧院始终以崇敬、严谨、认真的态度稳扎稳打的推进,力求在众多建党题材的舞台作品中,突显海派气质、弘扬上海红色文化。

敲响「晨钟」 开启新征程

歌剧《晨钟》所展现的,是百年前历史之大变革下的中国和寻求救国之道的英烈。而创作与演绎这部歌剧的艺术家们,也是站在一个承前启后、继往开来的两个百年交汇点上,且大部分人如当年先辈们同样年轻,排演这出歌剧对他们也是触动很大,感悟很深。

“能够在这个建党百年之际,饰演我们党的创始人之一李大钊同志,非常荣幸,也非常幸运。”韩蓬说到,“今天,我们想通过我们的演绎来表达我们对先辈的一份敬意,希望通过这部歌剧向生活在今天的青年朋友们传递一份初心与责任,我们不应该忘记当年为了我们新生活所努力的那些仁人志士,他们抛头颅洒热血,我们应该不忘初心砥砺前行,我们应该用当年的那批青年人的热血和热情,来为我们中华人民共和国的伟大复兴贡献我们新青年的力量。”

“剧中李大钊、陈独秀这批年轻人是勇立时代潮头的领路人,是党的一百年奋斗和建设的开创者;今天,我们的青年也同样站在时代的潮头,为开启第二个百年的恢弘篇章踏上新征程。”上海歌剧院党委书记范建萍感概,“‘我想看到中华崛起,我想看到中华民族复兴’,这是歌剧《晨钟》里李大钊临终前一段大咏叹调中的歌词,而我们每一位演职人员恰是在这「晨钟」声声中,以见证者与建设者的身份告慰中国共产主义先驱,不负当代青年的使命与担当。”

歌剧《晨钟》的本轮演出也成为今年党史学习教育的一个生动方式,在全市党员群众中掀起了观剧热潮。在首演当晚的观众席中,有不少上汽大通MAXUS的员工。而作为歌剧《晨钟》的合作方,上汽大通还在观演前,专门组织青年团员随同上海歌剧院团委一起拜访上海歌剧院(原新安旅行团)的离休干部,听他们讲当年的故事。其中一位年轻党员感慨,“在庆祝建党百年之际,现场观摩歌剧《晨钟》,零距离地聆听老同志回忆革命故事,是很难得、也很有意义的体验。我想,今天我们也应该以李大钊、陈独秀等先辈们为榜样,做一个有家国情怀,有历史担当的有志青年。”

在即将到来的“五一”小长假,歌剧《晨钟》还将与上海歌剧院保留经典剧目《江姐》前往北京,亮相国家大剧院歌剧节,在党的生日临近之期,与北京的观众们一同在高亢激昂的歌声中,不忘初心、牢记使命。