着眼“十四五”,把握新机遇 | 上海大剧院艺术中心制订全新战略布局

2021年是“十四五”开局之年,是迎接中国共产党百年华诞的重要时刻,也是位于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。站在新的历史起点上,作为上海打造“亚洲演艺之都”的主力军,上海大剧院艺术中心深入贯彻落实中央和上海的决策部署,在市委宣传部的领导下,勇立潮头,率先谋划,提出上海大剧院艺术中心“十四五”发展规划。这是助力打响“上海文化”品牌,着眼未来五年以及更远发展的指导意见,也是中心主动融入上海建设社会主义国际文化大都市进程所制订的最新布局。

极不平凡的2020 奋战疫情“大考”有成效

上海大剧院艺术中心成立于2005年,是致力于高雅艺术发展和剧场经营管理的文化演艺机构,以“一流的艺术作品、一流的艺术体验、一流的艺术教育”为机构宗旨, “坚持原创性、民族性和公益性,彰显经典性、国际性和艺术性”的品牌特色,目前下辖上海大剧院、凯迪拉克·上海音乐厅、上汽·上海文化广场、上海芭蕾舞团、上海歌剧院、上海民族乐团等六家剧场和院团以及正在建设中的上海大歌剧院。

过去2020年是极不平凡的一年,上海大剧院艺术中心引领旗下剧院、院团奋战疫情冲击的“大考”,积极推进常态化疫情防控的各项举措,稳步提升复工复演的频率势头,为后疫情时代的发展奠定了坚实的起步。演出场次方面,艺术中心着力化解疫情下的疲软局面和上海大剧院小剧场、凯迪拉克·上海音乐厅等场馆修缮工期的不利影响,实现全年演出场次805场,上汽•上海文化广场在疫情之年也取得了国内剧场少有的经营业绩。

原创歌剧《晨钟》

原创歌剧《田汉》

重大创作方面,艺术中心推出原创歌剧《晨钟》《田汉》、芭蕾舞剧《闪闪的红星》《茶花女》、民乐《海上生民乐》《锦绣中华·共饮江河水》等一大批精品力作,着重打磨现实主义的海派精品。文艺形式方面,艺术中心打出线上线下融合的“组合拳”,以国内首发的付费流媒体节目演出季“巡演零号站”、mini音乐节和“用音乐温暖世界”特别直播等为代表,触达国际高端资源,促成引进来、走出去的双向合作,探索、推出云演艺的“中国方案”。公益普及方面,思南赏艺会、音乐午茶、艺树计划等活动坚持数年耕耘,在各项文艺演出、音乐剧节等之外增强助力“演艺大世界”建设,“口罩芭蕾”在疫情期间以其特殊精神和内涵引起全世界关注。

芭蕾舞剧《闪闪的红星》

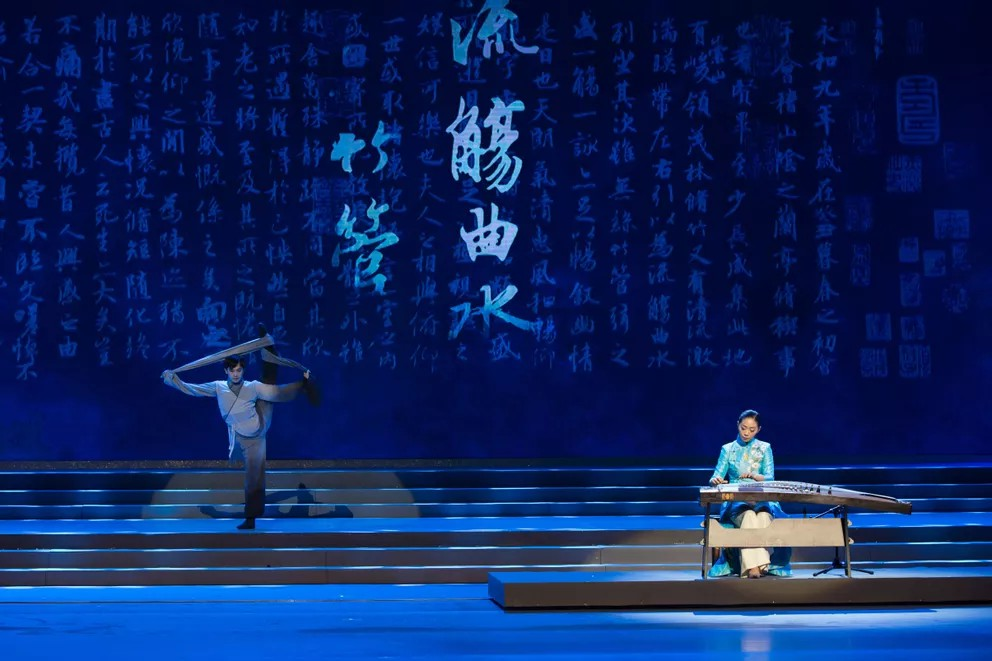

《海上生民乐》

《锦绣中华·共饮江河水》

首次布局“十四五” 前瞻提出发展新目标

百年不遇的疫情突如其来,深刻改变了国内外演艺生态,上海大剧院艺术中心提出的“十四五”发展规划,是2005年成立以来首项概念明确的五年计划,是在厘清目前演艺行业和剧场发展存在的主要问题的基础上,分析宣传文化单位面临的形势和挑战后提出的发展纲要,也适应了新时代对演艺行业提出的新要求,以前瞻性思维来构建未来发展的科学路径。

上海大剧院艺术中心党委书记、总裁张颂华在阐述中心“十四五”的发展目标时说,“立足新发展阶段、服务新发展格局、贯彻新发展理念、落实新发展措施,到2025年上海大剧院艺术中心要努力建设成为中国最具品质与国际影响力的文化演艺机构,成为品位蜚声沪上、品质引领全国、品牌享誉海外的文化新名片”。除了大剧院艺术中心层面,旗下每个院团和剧院也明确了未来发展的目标和愿景,加强原创和运营,强化融合与创新,构筑出“和而不同、美美与共”的命运共同体。

这一发展目标与中央和上海“十四五”为文化建设提出的更高要求相统一。“十四五”期间,艺术中心将始终坚持以改革作为根本动力、以演出为中心环节,全力打造引领艺术创作和管理服务标杆的高品质文化演艺平台,助力上海建设更具世界影响力的社会主义国际文化大都市,服务国家构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局——从而为城市发展助推、和国家战略共振、与国际水准接轨。

构建国内国际双循环演艺新格局 推动演艺深度融入生活

上海大剧院艺术中心总裁张颂华表示,对标市委宣传部的要求,加快形成文化演艺行业国内大循环的中心节点,国内国际双循环的战略链接时不我待。艺术中心“十四五”发展规划提出,要致力于开拓两维圈层,实现内容出圈、产业出圈,树立全国行业新标杆。伴随受众文化需求的日益增长,文化消费呈现多元趋势。不同于流量明星、热门综艺等汇聚的泛娱乐赛道,高雅经典艺术相对处于“小众圈层”,而观众培育周期相对较长,文化消费群体迭代吸纳Z世代应提早筹谋,特别要注重培养“05后”的年轻观众。大剧院艺术中心将逐步提高演艺资源及其他文化相关资源的渠道整合能力,形成上海文化艺术圈、长三角演艺圈、全国演艺圈和海外演艺圈的四大“朋友圈”,在更大范围内跨界配置演艺资源。

凯迪拉克•上海音乐厅银杏音乐会

艺术中心“十四五”发展规划提出,将建设演艺新场景、文旅新场域、产业新链条三大新业态,推动演艺深度融入现代生活。着力打造演艺新场景,持续打响上汽•上海文化广场户外舞台演出季、凯迪拉克•上海音乐厅银杏音乐会、草坪音乐会等 “户外演艺新空间”;上海大剧院释放升级原有建筑潜力,成立集餐饮、咖啡、图书、文创、展览、影像、亲子活动为一身的“A+艺术空间”;鼓励各剧院差异化探索挖掘户外室内物理场景的利用,概念打造全天候演艺舞台。

上汽•上海文化广场户外舞台演出季

上海大剧院 A+艺术空间咖啡店

同时,积极拓宽文旅新场域,积极响应文旅融合发展的时代要求,扩大上海大剧院和旅游企业定制观演旅游产品的示范效应,突出剧院、院团及周边街区的人文内涵和历史沿革,让剧院从文化消费地成为城市旅游目的地、网友必到打卡地。

上海芭蕾舞团沉浸版现代芭蕾《难说再见》

于凯迪拉克•上海音乐厅的古典建筑空间内上演

张颂华透露,从去年底开始,中心已经尝试推出“沉浸版芭蕾”等演出产品,下一步将在市委宣传部、市文旅局和黄浦区等支持下,启动在凯迪拉克•上海音乐厅设立经典民乐驻场演出的计划,未来还有更多的文化体验和全新的视听盛宴奉献给海内外的观众和游客。大力发展产业新链条,向上海各区、长三角地区及更多地区输出剧院运营管理服务,鼓励旗下单位设计开发具备主题性、系列性的文创产品,拓展文创产品销售链、开辟品牌宣传新手段。

品牌价值护航“十四五” 创新融合旗下资源互补共生

艺术中心“十四五”发展规划提出,将从原创剧目品牌、国际节会赛品牌、公益文化品牌、剧院管理品牌等四项品牌塑造为着力点,激活发展新动能。

做强原创剧目品牌,建立引进、改编、委约和自制的多样IP库,鼓励各院团结合建党100周年、建军95周年、改革开放45周年、新中国成立75周年等重大题材创演符合市场需求的原创剧目,鼓励剧院差异化定位自制剧类型,加大现有自制剧国内外巡演力度。提升国际节会赛品牌的影响力,放大承接国家级重大文艺活动的优势。继续办好上海国际芭蕾舞比赛、上海国际音乐剧节、世界剧院运营及发展高层论坛等重要赛会,在原有基础上提升能级扩大影响,探索举办国际演艺领域器乐、声乐等顶级赛事,扩大上海大剧院艺术中心的全球影响力和行业话语权。

上海大剧院出品 昆曲《浮生六记》

打造公益文化品牌矩阵,固定举办“剧院开放日”等大型艺教活动,扩大文艺党课、艺术课堂、音乐午茶、剧艺堂、芭蕾公益公开课、敦煌国乐·海上乐谈等已有品牌的影响力,加快建设在线一刻、云音乐厅、云上歌、艺术云学堂等云上品牌,为上海公共文化服务作出积极贡献。

上海芭蕾舞团 艺起前行 线上芭蕾公益公开课

壮大剧院管理品牌,作为艺术中心品牌序列的新生力量,张颂华表示,我们要在巩固1.0版三大剧院三足鼎立中心城区的基础上,2.0版聚力强化中心磁场,与周边区域和空间形成辐射联动,3.0版要做大上海主场,“十四五”期间,以上海大剧院的剧场优质管理资源为资本输出管理服务,运营好上海西岸大剧院,杨浦大剧院。4.0版要努力走向长三角及全国市场,力争形成全国剧场空间雷达状版图,擦亮上海大剧院艺术中心的管理服务和输出的金字招牌。在市委宣传部的领导下,适度超前谋划上海大歌剧院的未来运营,在上海,形成并夯实一江两岸多边开花的剧场空间布局。

上海大歌剧院 (在建)效果图

面对未来的规划,张颂华坦言,融合发展、守正创新,多元经营将是未来的重点方向。上海大剧院艺术中心旗下院团和剧场资源丰富,但是还没有形成更大的合力,应该要产生更大的集聚效应和综合影响力。所以在这次规划中,明确提出了进一步推行剧院和院团,文化和新领域,演艺和文创,线上和线下及媒体宣传等五大融合。

加强适度的场团融合,进一步发挥艺术中心的统筹协调,强化旗下场团“一盘棋”发展导向,促进旗下场团适度融合,探索推进以产品为中心的“产场融合”。上半年,将以打造基于互联网传播的大型音乐直播活动为契机进行资源整合深度试水。同时,探索驻场演出、场团合制等方式促进供需匹配,在艺术中心的统筹下,高质量地推动场团融合。

上海大剧院艺术中心携旗下六家单位

参加长三角文博会 文创产品亮相站台

拓展表演文化艺术和新领域的融合,以文化+旅游、文化+教育、文化+金融、文化+科技、文化+大数据等相融合的新业态新模式,汲取新领域的资源壮大演艺发展,从而推动新领域的向上成熟。引导演艺和文创的融合,鼓励旗下单位围绕主营业务、剧场建筑、经典剧目和IP及观众迷诉求等元素,结合自有品牌,加大与文创行业的融合力度,体现各自文化特色。加强线上和线下的融合。十四五期间,中心将加速数字化发展的进程。疫情倒逼文化演艺行业发生深刻变革,线上线下融合发展是当下乃至未来观演模式的一大趋势,做优做精现有线上演出和艺教品牌,鼓励旗下单位的创制演出提前做好线上展播的规划;推动更多名家新秀精品力作通过国际合作平台达成“中国故事”的国际传播。促进媒体宣传融合,从艺术中心层面牵头整合宣传推广资源、构建宣传营销体系,依据传统媒体、互联网平台等不同介质,实现“报刊台网微端屏”共同发力,多层次多渠道多样式进行宣推和传播。

通过以上几方面的融合发展,在艺术中心和上汽、凯迪拉克、别克等品牌合作的基础上,继续扩大与各类社会机构的合作,争取政府和各类基金的支持,多方筹措,多元发展,才能把大剧院艺术中心的“颜值”变成价值,才更有可能向社会和市场要到更多的产值和市值。

各类人才为核心要素 奠定长久发展的有力支撑

艺术中心“十四五”发展规划提出,抓好六支人才队伍即表演艺术人才、剧目创作人才、剧院运营管理人才、舞台技术人才、市场拓展与营销人才、互联网人才等。

2020年上海市舞台艺术作品评选(小型作品)优秀作品奖、作品奖、新人奖等,上海大剧院艺术中心旗下上海歌剧院、上海芭蕾舞团、上海民族乐团取得8项奖项

建设表演艺术人才强将,发挥名家大师引领作用,善待作出贡献的台柱子,发扬和传承大师的艺术经验;同时培育明天的台柱子,发挥青年名家的中流砥柱作用,深入实施“上海青年文艺家培养计划”,优化“一人一策”培养方案;引进海内外名家大师,参与中心剧目的创制和演出,提升国际知名度。

聚焦演艺创作人才,特别是剧本剧目孵化、创作和引进者;汇聚国内外演艺专家驻团指导、提升专业能力;下一步,要强化制作人概念,培育很多的制作人和版权方面的人才;注重剧院运营管理人才、舞台技术人才、市场拓展营销人才、互联网人才,壮大剧院管理品牌人才库,扩大视野招募有海外留学和实践背景的运营管理人才。面对未来剧场运营和发展的广阔空间,大剧院艺术中心已经和相关剧院和专业高校进行联动合作,开始布局舞台技术等专业人才的培养工作。同时,探索试行有竞争力的人才激励机制,畅通管理、营销人才发展渠道;引进具有互联网基因和专业的复合型人才,推进智慧剧院建设,加大数字化转型的进程。

“2025年,上海大剧院艺术中心将迎来成立20周年......”